« Autour de l’arène » de Bruno LASNIER

L’ÉCLAT ET L’ÉCART

« Personne ne sait ce que pense un taureau » disait un torero. Il faut que le torero, lui, sache penser.

Non seulement ce qu’il pense du taureau, mais du toreo.

Et qu’il pense en toréant.

« On ne pense que par aphorismes et par définitions » disait Unamuno.

On ne torée que par esquives et par feintes.

José BERGAMIN

Bruno LASNIER se méfie de la question tauromachique. Cette matière énorme, nerveuse, compliquée, il s’en empare pour la pétrir de ses intuitions, de ses obsessions et pour finir ainsi par l’investir d’une dimension personnelle. Plus que sa richesse métaphorique, c’est sa réalité brisée, rompue, plurielle qui le mobilise. Aficionado, il sait l’exigence de ce combat de l’homme et du taureau, de ce face à face avec l’excès c’est-à-dire avec la mort. Il sait encore que cet affrontement n’est possible que sur le double mode de la fusion et de la déchirure, et que cet impératif n’est pas négociable. Il sait enfin que l’image n’a que peu de chance de recueillir cette incandescence qui ne se calcule ni ne s’épargne dans des limites sans cesse dépassées et reconduites. Le combat dans l’arène est réfractaire à toute tentative de restitution. Peut-être parce qu’il reste obstinément « invraisemblable ». Que faut-il retenir ? Que faut-il considérer comme insignifiant ? Comment choisir ? L’explication est impossible. La représentation se perd dans l’exacerbation du réel ou de l’évanescence.

Comment approcher cette matière qui cohabite si peu avec la restriction et la réserve, tout en évitant soigneusement de s’y engluer ? Comment ne pas se laisser piéger par les facilités de ce curieux mélange d’euphorie, d’excitation et d’angoisse ? Comment contourner cette logique de l’ornement généralisé, de la vibration chromatique qui envahit tout, de la rutilance des costumes, de l’omniprésence des accessoires et de l’insistance musicale ? Il suffit de choisir un point de vue et de s’en contenter. Bruno LASNIER porte ainsi son attention sur le torero. Il le photographie dans les minutes si longues, si pesantes qui précèdent le paseo, dans l’antichambre du combat. Cette attention est bien sûr une adhésion pleine, généreuse mais où la lucidité fait son œuvre. Il ne faut pas se laisser tromper par l’apparente modestie de l’entreprise. L’expérience est redoutable. Bruno LASNIER donne à voir le torero dans la profondeur de sa vérité d’homme mais aussi dans l’effet de surface de sa grandiloquence facile à ridiculiser. Il n’évacue ni le côté anecdotique ni la curiosité folklorique et le torero se résume alors à une simple figurine photographiée et mise en scène dans des cadres surchargés, boursouflés de fioritures décoratives.

Bruno LASNIER s’intéresse d’abord à l’envers du décor. L’horloge de la plaza n’indique pas encore l’heure du paseo. Sur les gradins, la foule bruisse, s’impatiente. Dans le patio des chevaux, les picadors échauffent leur monture. Le matador arrive. Il se dirige vers la chapelle, s’isole, se recueille. Puis, retour à l’agitation. Il se place non loin de cette porte qui donne accès au ruedo. Sa cuadrilla près de lui. On le salue. On l’encourage. Il attend, se concentre. L’obligation première est une obligation de détachement. Il faut rompre les amarres du quotidien, s’extraire des servitudes de l’ordinaire et atteindre un haut degré d’attraction. Ce mode de dégagement exige en permanence des devoirs et des astreintes. Rien n’est jamais acquis, tout est à reconquérir sans cesse. Mais parfois la carapace cède durant quelques secondes et apparaissent comme des éclairs, les doutes, les imperfections, les moments de relâchement. Bruno LASNIER est à l’affût de ces moments-là.

Ici, la photographie est l’exercice d’une vigilance qui exige de ne jamais relâcher l’attention, de ne pas perdre patience, de ne négliger aucun détail, aucune occasion. Les gestes, les regards, les attitudes sont les ferments d’une puissance de suggestion ou d’interrogation qu’il suffit de savoir discerner dans l’instant où elle se présente pour la révéler. Toute la difficulté est de parvenir à cette capacité de révélation. Dans cette affaire, il n’est pas question d’habileté, de subtilité de la technique. Tout dépend de la qualité d’un regard qui ne triche pas, ne force pas la trait mais cherche les points d’incertitude, de flottement, les aspérités, les déséquilibres. La photographie n’est pas le produit d’un reportage qui s’arrête à la seule désignation. Elle questionne, déchiffre, fabrique et postule ainsi un au-delà à la matérialité et à la visibilité du réel.

Bruno LASNIER saisit l’intensité qui se dégage des expressions de tension ou d’abandon, de solitude ou de peur, de solennité ou de défi, du torero dans l’attende du combat. Cette intensité, il ne souhaite pas la rendre cohérente et ordonnée. Il en accentue, au contraire, l’indétermination, la surprise, l’altérabilité. Il répond ainsi à l’arbitraire de son apparition et de son côté accidentel. Il ne tente pas de réconcilier les états contradictoires car cela n’aboutirait qu’à un nivellement des forces et donc une neutralisation. Il les exacerbe plutôt. Il n’y a là nulle inconséquence. Mais seulement le désir de ne pas effacer le danger. Le combat est proche. Il faudra en accepter le risque pour avoir la possibilité de se dépasser.

Le torero a l’habitude de la lumière. Elle l’entoure, se mêle à lui. Elle le capte, le prolonge. Mais comme lui, elle se dérobe aux mots qui voudraient la cerner, aux images qui voudraient la fixer. Sa nature est compliquée à définir. Sa légèreté est un jeu profondément superficiel mais qui, en même temps, cache une gravité continuellement acérée.

Le torero a l’habitude de la lumière. Et pourtant, il ne peut se défaire de ces ombres qu’il faut savoir lire sur son visage. Ces signes là, il ne les tient pas pour quelque chose d’anodin. Ils sont les marques des effervescences enfouies au plus profond de lui-même. Il sait que le plus difficile, ce n’est pas d’entrer dans le rond de lumière mais d’en sortir.

Bruno LASNIER ne développe pas une activité d’observation passive, de simple enregistrement ou de pure contemplation. Son regard est disponible et aigu. Il épie, scrute avec passion, et vise à percer les apparences. Bruno LASNIER s’efforce d’établir un contact où l’authenticité de l’être aura la possibilité de s’exprimer dans la fulgurance la plus vive. L’exercice du portrait lui permet de pousser plus avant son approche. Il déchire d’autres écrans, soulève d’autres voiles. Dense, compact, éminemment construit, le portrait n’en tend pas moins à la sobriété. Aucune impénétrable sophistication, nulle opacification du sens par surenchère des effets. Il se livre sans détours, sans être ni une machinerie bien huilée ni un piège cruel.

Le portrait intervient comme une lentille grossissante qui, de ces visages, de ces regards, de cette frontalité redoutable, fait ressortir de brefs vacillements ou des vitalités occultées. Le personnage peut paraître impeccablement lisse, sa présence peut sembler ferme, sans faille, et pourtant placé sous la loupe du photographe, il se révèle vulnérable, abrupt, désinvolte, austère, imprévisible, allumé ou vertigineux. Bruno LASNIER dépasse l’artificialité de l’apparat, du masque, et creuse plus profond, comme attiré par une fragilité, une intimité, et l’aspect minéral initial tendà se résorber en se fluidifiant, en se complexifiant d’une autre manière.

Chez le torero, tout est image et toute image a une fonction spectaculaire et déclamatoire. Ces images racontent, décrivent, énoncent, intriguent et donc se multiplient. Mais le torero s’écarte ostensiblement de tout ce qui pourrait le dévoiler, le déposséder. Ce qu’il montre, il le retire aussitôt. C’est le prix de son originalité. A peine se donne-t-il à voir qu’il se dérobe à toute signification. Sa présence relève d’une codification précise mais aussi d’une impulsion immédiate. Sans doute parce que le torero nous implique dans un univers où la feinte est inévitable, comme est inévitable l’absence de compromis.

Regardons ces photographies. Regardons comment elles se fissurent et échappent à l’uniformité. Pas d’affaiblissement, de renoncement mais une netteté plus agressive, une crudité plus directe. Apparaissent alors des particularités, des incidents, des nuances : une offre inattendue de douceur et de grâce, un geste qui retient en lui une énergie ambiguë, une raideur soudaine, violemment comique, un regard sans prudence qui s’égare dans le vague. Il s’agit d’en passer par ce déchirement, d’accueillir cette fêlure. Entendons par-là quelque chose qui alerte, perturbe et laisse échapper une pointe de monstruosité. Et cette monstruosité ne se limite pas à un défi contre la norme. Elle tient aussi du merveilleux et de l’étonnant. Si Bruno LASNIER la cerne, la découpe avec précision, ce n’est pas pour s’approprier sa force de transgression. Il n’a guère ce souci de contestation. Mais c’est avant tout pour servir son propos : laisser entrevoir ce qu’on ne devrait pas voir, encourager le regard à ne pas se soumettre à des limitations et des déterminations préétablies.

Chez Bruno LASNIER, le réel ne congédie pas l’imaginaire et l’imaginaire n’invite pas à faire son deuil du réel. Le torero et sa figurine ne s’opposent pas mais occupent finalement la même place : celle où l’on incite le taureau à charger et où l’on s’engage à dominer ses charges. La figurine se présente devant nous fardée, déguisée, contaminée par l’artifice. Elle se complaît dans une matière incertaine, ironique, déraisonnable, brassée, enchevêtrée, exacerbée, poussée au second degré. Mais elle est là pour être vue. Elle est, elle aussi, réelle. Elle est une autre réalité. La distinction entre le vrai et le fictif n’est pas un objectif à atteindre. La confusion qui s’avoue n’en est pas forcément une. Elle est un des rouages permettant de mettre en relation le réel et l’imaginaire.

Bruno LASNIER ne fige pas ses figurines dans des images glacées, fermées et neutres. Il souhaite ne pas s’en tenir à une approche stable et unique d’où ne dépasse aucun fil. Il ne se prive donc pas d’effiler un peu ses images, de bousculer un ordre rassurant, classique, d’introduire des courts-circuits et de désorienter les habitudes de lecture. Il nous fait ainsi passer sans cesse de la fascination au désabusement, de l’allégorie au concret, de l’illusion à l’explication, de l’épique au contingent. Il n’a nullement l’intention de déprécier, de brocarder le monde de la tauromachie mais d’en donner sa version où l’indécision constante devant le degré de vraisemblance de ce qu’il montre constitue le ressort nécessairement positif d’une sensibilité vive mais qui n’en conserve pas moins le sens de la distance.

Les cadres entourent les figurines et les portraits d’un champ énergétique. Ils font le pari de la prolifération, de l’insistance et la trivialité. Ils suggèrent le débordement, l’emballement, presque la débauche. Ce qui nous retient, c’est leur luxuriance, leur ingéniosité, leur hétérogénéité. Et cet enchevêtrement d’échos, de motifs et de registres les plus divers trouve sa cohésion dans une saisissante maîtrise de la composition. Les cadres ne sont pas » innocents » mais s’imposent au contraire comme s’ils devaient affronter un interdit et le transgresser. Ils en rajoutent là où il faudrait en enlever. Ils enserrent l’image, la défendent, la préservent. Ils nous invitent à nous rapprocher, à venir voir de plus près. L’intimité surgit là où on ne l’attendait guère. On se colle ainsi à ces portraits et ces figurines savoureusement encadrés comme si on les regardait par le trou d’une serrure.

Le torero suscite des alliances et des oppositions, des condensations et des déflagrations. Il ne suffit pas pour lui de dominer et de tuer le taureau. Il lui faut aussi transmettre l’émotion et donc, plus que séduire, convaincre le public. Il doit faire preuve d’efficacité, de précision mais ne pas, non plus, s’exclure d’une dépense en pure perte. Ces deux pôles ne sont pas aussi hétérogènes que l’on pourrait a priori le penser. Ils interfèrent l’un dans l’autre, ils entretiennent par ailleurs des liens insondables. Le torero ne promet rien mais peut tout donner. Il sait introduire une part de saisissement, générer une volupté dans une gestuelle pourtant soumise aux lois de la rentabilité la plus extrême. Et il sait également compacter les tensions et les pulsions les plus imprévisibles, les plus extravagantes dans un ordre qui les traduit en terme d’utilité.

Bruno LASNIER passe d’un pôle à l’autre, use des fantasmes comme d’une monnaie, capte dans les postures de représentation les plus élaborées la touche d’émotion pure, décèle dans l’économie des apparences et des usages celle de la gratuité et de l’inutilité. Pour cela, il appréhende et interprète le réel par la fiction. Il déplace le torero sur la scène de l’imaginaire. Il se dérobe ainsi à toute théorisation de son propos. Sa photographie est une fable. C’est essentiellement un assemblage d’expériences existentielles, d’impulsions fictionnelles, de clichés, de rêves de pacotilles et de visions insolites qui, tout en étant explicitement associés les uns aux autres, n’ont pas entièrement perdu leur indépendance et leurs avantages.

La tauromachie est une affaire de corps. De corps qui s’appellent, réagissent, se frôlent, se défient, se combattent, s’unissent et se séparent. Bruno LASNIER photographie bien des côtés de ces corps qui ne prennent d’ailleurs toute leur signification que si on les perçoit dans la pluralité complexe qu’ils offrent. Les différences sexuelles traditionnelles se déplacent sans fin, se déconstruisent. Des lignes s’adoucissent, des formes s’arrondissent, des contours deviennent plus distincts, mais tout en ne franchissant pas le seuil d’une pleine visibilité. Rien n’est simple, rien n’est sûr, tout reste en suspens, dans l’incertitude comme si les désirs de ces corps ne pouvaient s’exprimer directement.

Le torero vit dans l’évènement fulgurant autant que fragile. Il a l’élégance de feindre l’indifférence. Le grandiose l’accompagne comme l’insignifiance et il ne veut pas faire la différence. L’outrance le protège. Pour lui, la mesure n’a plus de prise sur la démesure. C’est la démesure qui absorbe la mesure, lui fait lâcher prise en l’excédant. C’est la démesure qui efface sa peur et lui donne le courage, l’intelligence d’affronter les assauts du taureau et de la mort dans un combat où, comme par enchantement, il escamote le temps et transforme l’instant en éternité.

Bruno LASNIER photographie comme s’il devait retenir des secrets qui s’enfouiraient profondément. Personnages ou figurines, ils les entraînent là où les falsifications se dévoilent comme des évidences, là où les masques rompent les amarres avec ce qui en amont d’eux les réduit à des accessoires de l’apparence. L’image a un aspect tranchant, incisif. Elle ne conduit pas à un éclaircissement mais à une proximité abrupte. Elle tend donc à se confondre avec cette proximité, parce que comme elle son intransigeance bouscule avec une inquiétante douceur, avec une insidieuse violence l’ordre de la représentation, provoque l’incertitude, appelle la sobriété et l’exaltation.

Il faut considérer les photographies de Bruno LASNIER comme un parcours initiatique, un entrelacs d’indices et de signes qui égare en même temps qu’il ouvre à une connaissance intime. Le regard ne peut s’y arrêter en un point, sous peine d’être exclu de l’ensemble. Il lui faut relier les portraits et les figurines, passer du prosaïque à la fulgurance, pérégriner d’une scène à l’autre, d’un cadre à l’autre, de la quête d’une vérité indiscernable qui demande par conséquent à être sans cesse ressaisie à l’attente renouvelée d’une levée de l’énigme qui est

partout et donc nulle part.

Cuadrilla : Ensemble des assistants du torero, banderilleros et picadors.

Paseo : Défilé. A lieu au début de la course.

Picador : Cavalier faisant partie de la cuadrilla.

Plaza : Place. Plaza de toros : arènes où sont données les corridas.

Toreo : L’art de toréer.

Ruedo : Piste circulaire de l’arène.

Didier ARNAUDET

L’appareil tourne autour de l’arène, y pénètre. Le miroir de son œil effectue un bref tour de piste. On ne sait si la corrida est maintenant finie ou bien si elle va débuter, mais on pressent que l’objectif est à la recherche d’autre chose. Il glisse vers les loges, vers les coulisses, en quête des acteurs plus qu’en attente de leurs exhibitions.

Ordinairement, une telle intrusion n’est pas tolérée… fierté ou pudeur, peu importe, ce qui se passe ici relève à la fois de la tragédie et du spectacle. Si elle a les parures de la fête, la cérémonie qui mêle les paillettes au sang des hommes et des taureaux, n’est est pas moins sérieuse.

De la corrida on connaît surtout le scénario immuable qui se joue au centre de l’arène : il suppose une mise en scène qui use d’artifices mais préserve sa réalité brutale. Là est toute l’affaire et si l’œil peut se distraire d’effets superficiels, il faut savoir saisir la dimension extrême de l’exercice pour vibrer au rythme des aficionados. Cependant, il ne suffit pas d’être « passionné » pour gagner l’envers du décor comme le fait Bruno LASNIER, il faut bien plus que cela : justifier se présence et la faire oublier. Bruno est ce que l’on pourrait appeler un photographe « autorisé ». Professionnel attitré pour des revues spécialisées, il a su gagner une crédibilité et une notoriété dans le milieu fermé de la tauromachie qui lui fournit un vaste sujet d’investigations et de recherches pour son travail personnel.

Si l’homme est passionné de corridas, le photographe lui est plus particulièrement fasciné par la figure emblématique du torero. Bruno LASNIER élude donc volontairement l’acteur principal de l’arène : le taureau. Cela confère à son travail un caractère plus « anthropologique » que thématique. L’ombre du taureau plane pourtant encore dans ses photos, mais seulement dans le regard des toreros. Elles se confond avec celle de la mort qu’ils côtoient dans l’arène.

A l’étude des clichés de Bruno LASNIER, on se surprend gêné de pénétrer dans ces coulisses, sommaires salles d’attente de stars qui ne brilleront qu’au feu du soleil et des cris du public dans l’arène. Les corps et costumes d’une tragédie épique qui ne se joue pas encore, nous apparaissent là, inutiles et anachroniques…

On se rapproche de notre sujet : le rituel qui va avoir lieu touche à quelque chose d’universel, d’intemporel… il y est question de gloire, de vie, de mort, d’une lutte contre les éléments d’une brutale confrontation à la nature…

Ses protagonistes, les toreros, illustrent avec force et simplicité l’agitation humaine face à des questions fondamentales et même existentielles…

L’arène est le monde, le torero y plonge comme dans la vie pour défendre et exprimer son existence, son pouvoir, qui est aussi celui de l’Humanité.

Pouvoir dérisoire, illusoire ? pas toujours, mais là n’est pas la question. Grotesque ou noble, son combat ressemble à une agitation sinon banale, tellement commune…

Si la corrida déchaîne les passions – quelles qu’elles soient – c’est peut-être parce qu’elle cristallise beaucoup de choses qui nous concernent tant.

Bruno LASNIER est fasciné par la scénographie de la corrida et par l’image élaborée qu’offre le torero au public. Dans les coulisses, pour quelques instants encore, il capte les contours d’un homme, le torero, juste avant qu’il ne devienne – à ses propres yeux et ceux de l’arène toute entière – Héros ou Martyr…

L’arrogance face au taureau contrastera avec l’humilité observée en coulisses. L’homme va être transcendé, autant par l’habit de lumière que par le souffle du taureau et les clameurs de la foule. Il va devenir ce mythe, le TORERO.

Image, contraste, décor, scénographie… Depuis des années, au gré de ses voyages, Bruno LASNIER accumule, collecte, dans les brocantes ou aux puces, des figurines, des bibelots, évoquant le monde de la corrida et la figure du torero. Là aussi le jeu des contrastes est saisissant : poupées et pantins grotesques aux couleurs vives et à la finition approximative, qui n’entament en rien leur fierté figée…

Ridicules ou touchants, séduisants ou repoussants, ces objets participent à leur façon à la construction de la légende qui pousse les héros dans l’arène.

Bruno LASNIER va les photographier et les introduire dans une scénographie, qui joue avec malice d’encadrements excessivement kitch ou « décoratifs », mais aussi de la confrontation avec les séries de portraits qu’il réalise.

Le procédé simple et efficace, permet une autre lecture des clichés et plus globalement une autre compréhension du sujet.

Deux sphères se sont créées : l’une, construite autour des prises de vues Noir et Blanc, qui nous associe à une réalité silencieuse, dramatique, loin des paillettes et du bruit de l’arène. Si le procédé permet une lecture « intimiste » de cet univers, le regard porté par LASNIER conserve néanmoins et paradoxalement sa dimension collective. Ce ne sont pas les identités qui sont éclairées mais ce fond commun aux toreros, fait de peur, de tensions, présent dans les corps et les regards mais que l’arène semble avoir le pouvoir de dissoudre. Le torero en habit de lumière, s’est fait beau pour mourir ou donner la mort. C’est selon. C’est possible. C’est visible en tout cas.

LASNIER ne cherche pas le sensationnel, ne sombre pas dans l’obscène ou le morbide : il aime la corrida, aime les toreros. Il prend ce qu’ils lui donnent, se contente de saisir, de capter un peu de ce qui les anime, les pousse à retourner braver le taureau, à jouer les trompe-la-mort.

L’autre sphère, introduit le rythme, le bruit, la fête, indissociables de la corrida.

Les excès de couleurs, de matière, d’effets projettent dans un univers certes excessif ou même kitch mais tellement humain… une autre part du rêve, qui évoque une réalité « privée » qui ne cherche pas la nuance et assume ses débordements…

Un portrait inséré dans un cœur de faïence, une poupée- bibelot, nous projette dans un intérieur symbolique, mais emprunt d’un affectif qui réincarne les héros en mortels, en homme, en frères.

La séparation entre les deux mondes et leurs représentations n’est pas si claire : ils se nourrissent l’un l’autre et établissent des rapports qui constituent une seule et même réalité.

Les deux outils utilisés par Bruno LASNIER, ne parlent pas de mondes opposés ou contradictoires, mais d’un seul, fait de contradictions et d’oppositions…

En élargissant sa palette d’outils plastiques, LASNIER affirme se volonté d’échapper à l’enfermement dans un savoir-faire et s’autorise une distance autant avec la photographie qu’avec le sujet.

Le recul qu’il y gagne l’empêche de sombrer dans les archétypes du photo-journalisme, ou dans un travail plastique qui n’aurait que l’ambition de séduire et d’affirmer le professionnalisme de son auteur…

Bruno LASNIER sait parler du monde qui l’entoure, avec densité, comme un plasticien, comme le photographe qu’il est, sans prétention, sans nous asséner un quelconque message social ou politique : son humanisme passe à travers son objectif et se reflète dans le regard des personnages qu’il photographie.

Denis DRIFFORT

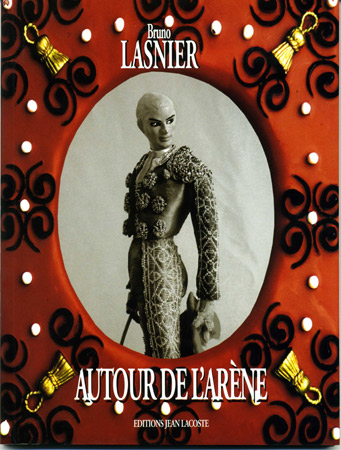

Bruno LASNIER

« Autour de l’arène » Editions J. LACOSTE / POLLEN / ODAC

Catalogue Monographique 21 x 16 cm

56 pages couleurs + Couverture

40 photographies couleurs

Epuisé

Textes Didier ARNAUDET / Denis DRIFFORT..